- テレビで卓球が放送されていたけどルールが分からなかった

- これから卓球を始めたいのでルールを知りたい

卓球を始めるにあたり、ルールの理解は重要です。

競技として成立しないだけでなく、ほかの選手とのトラブルにもつながります。

そこで本記事では、卓球歴20年で全国大会にも出場経験のある私が、卓球の基本的なルールを初心者の方でも分かるように丁寧に解説していきます。

この記事を読めば、初めて卓球をする方でもルールを正しく理解できるはずです!

目次

卓球のシングルスに関するルール

卓球では1対1のシングルスと、2対2のダブルスがあります。まずシングルスのルールに関して解説していきます。

シングルスの得点に関するルール

卓球は1セット11点先取で3セットを先に取ると勝利となります。(一部の国際大会や国内の全国大会で上位進出した場合に限り、「4セット先取」の試合もあります。)

ただし10-10になると、2ポイント差をつけるまで終わりません。

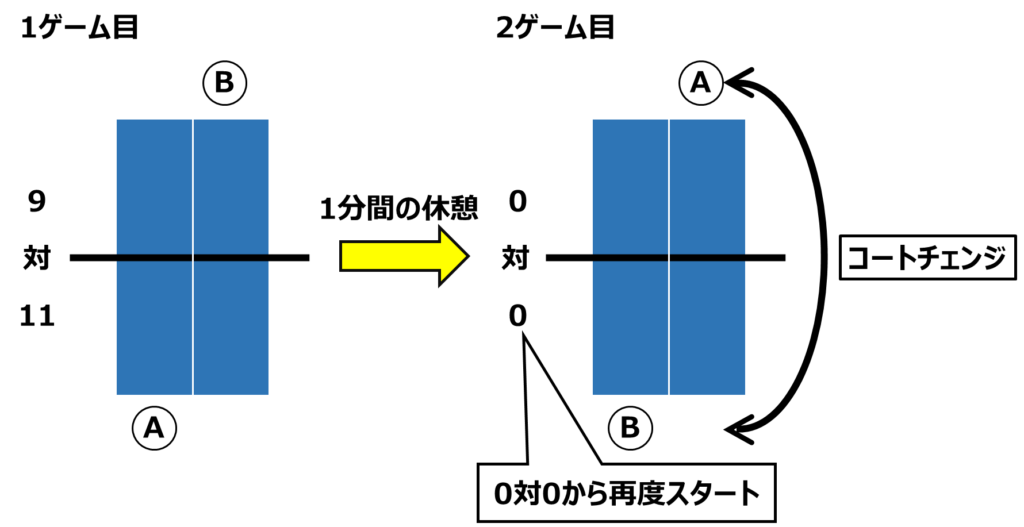

どちらかがセットを取ると、1分間の休憩を挟みます。このタイミングで水分補給やベンチからのアドバイスをもらえます。

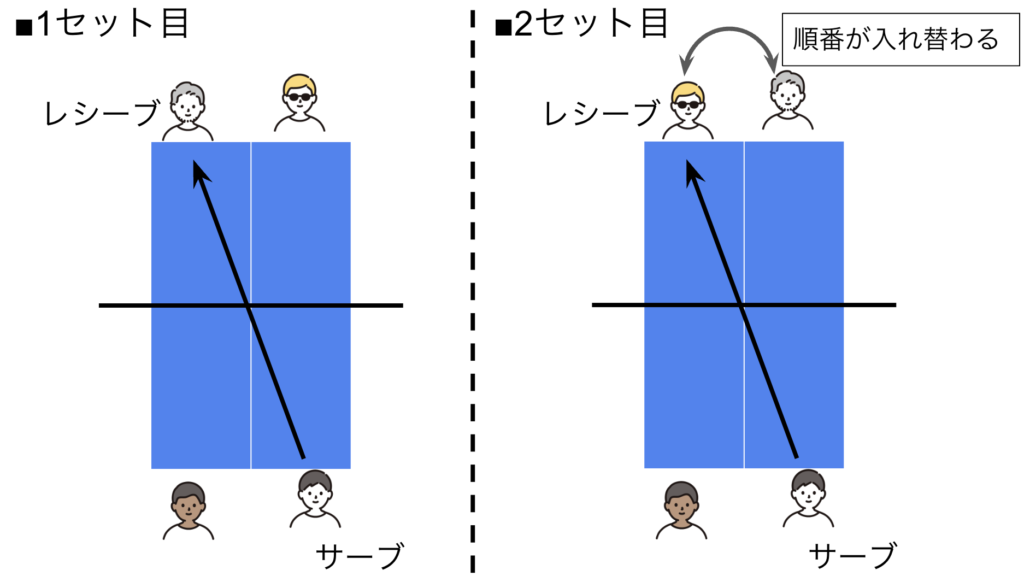

1分間の休憩の後、コートチェンジを行い0-0から再度スタート。サーブの順番が前セットと反対になるので、間違えないようにしましょう。(下図参照)

最終セットのみ、自分か相手どちらかが5点を取ったタイミングでコートチェンジを行います。

シングルスのサーブルール

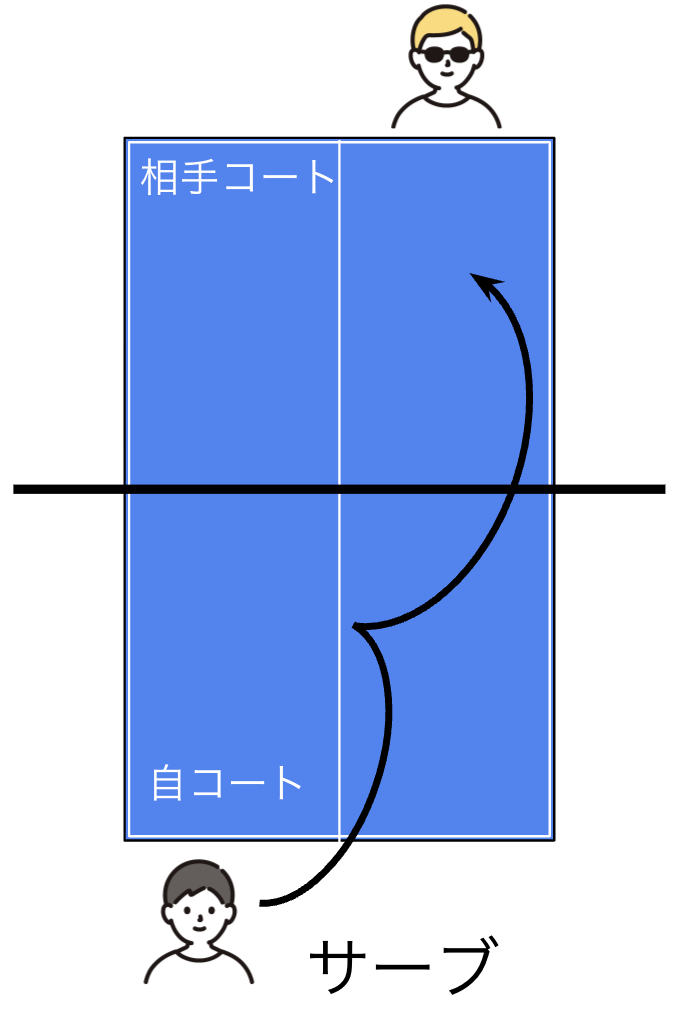

サーブとはラリーをスタートする最初の打球のこと。

点数に関係なく2本ずつ交互に順番が入れ替わります。例外として10対10になると1本交代となります。

自コートに1バウンド、相手コートに1バウンド、合計2バウンドさせる必要があります。

加えてサーブには以下のように細かくルールが規定されています。

- 手のひらを広げ、ボールを静止させる

- 手のひらから16cm以上、真上にトスする

- 卓球台のエンドラインより後ろかつ卓球台表面より上の領域からトスする

- 頂点から落下してきたタイミングで打つ

- 体、衣服でボールを隠してはならない

このようなルールが存在する理由は、サーブ側が有利になり過ぎるからです。

サーブのルールについては、こちらの記事で詳細に解説しています。

シングルスのレシーブルール

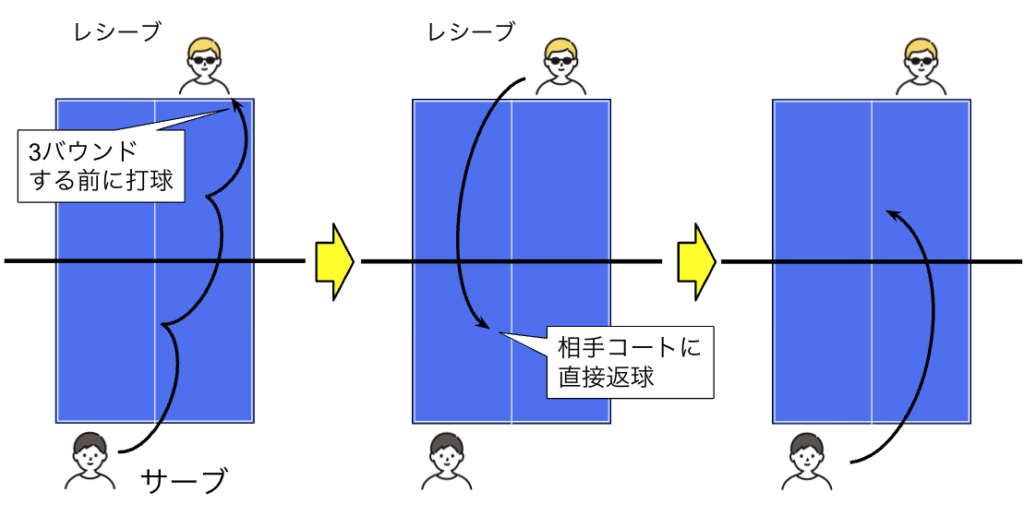

サーブに対する返球をレシーブと呼びます。

相手サーブが2バウンドした後、3バウンドする前に打球しなければなりません。その後のラリーは、全てレシーブと同じように相手コートに直接返球します。

卓球においてレシーブとは「サーブに対する返球のみ」を指します

シングルスの試合ルールについてはこちらの記事でより詳細に解説しています。

卓球のダブルスに関するルール

続いてダブルスのルールについて解説していきます。

シングルスと同じ部分も多いですが、ダブルス特有のルールがあります。しっかり覚えていきましょう。

卓球のダブルスに関するルール①:ダブルスのサーブルール

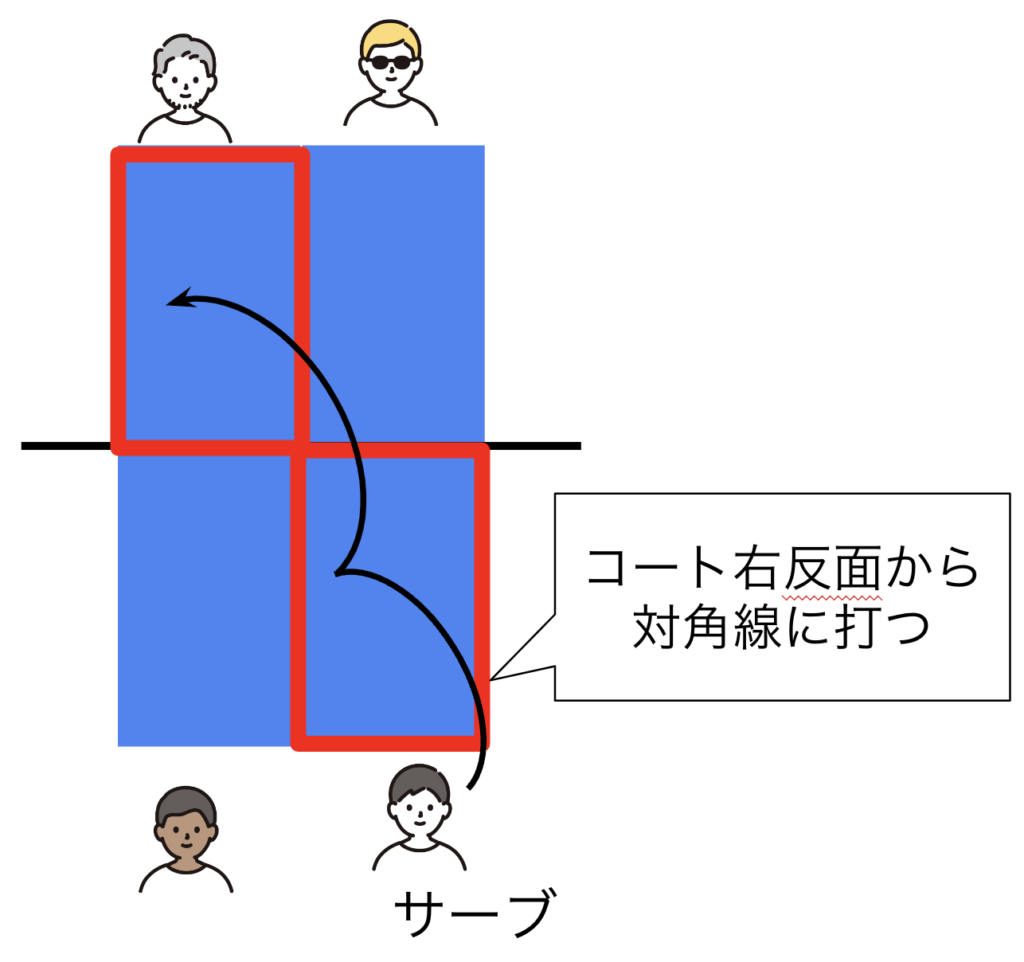

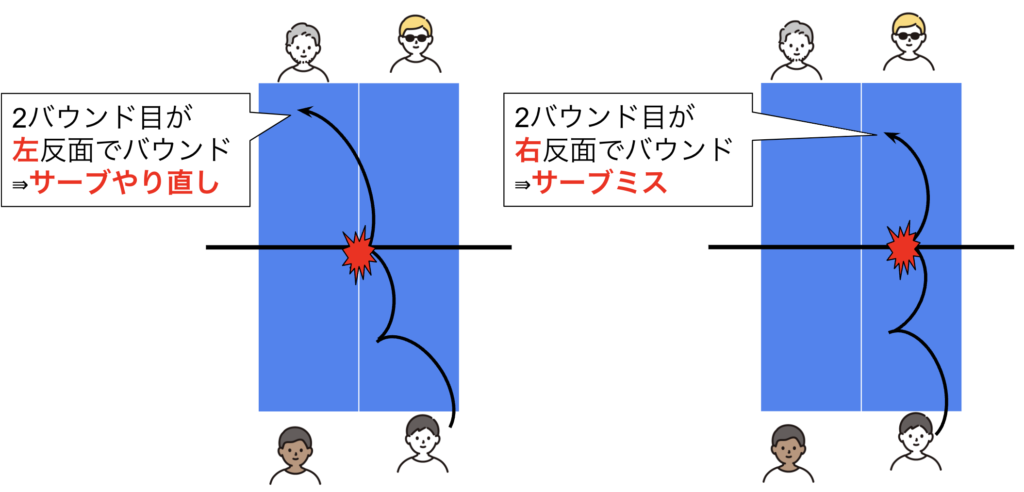

ダブルスのサーブは、1バウンド目は右反面のコート、2バウンド目は対角線上である左反面のコートに入れる必要があります。(下図参照)

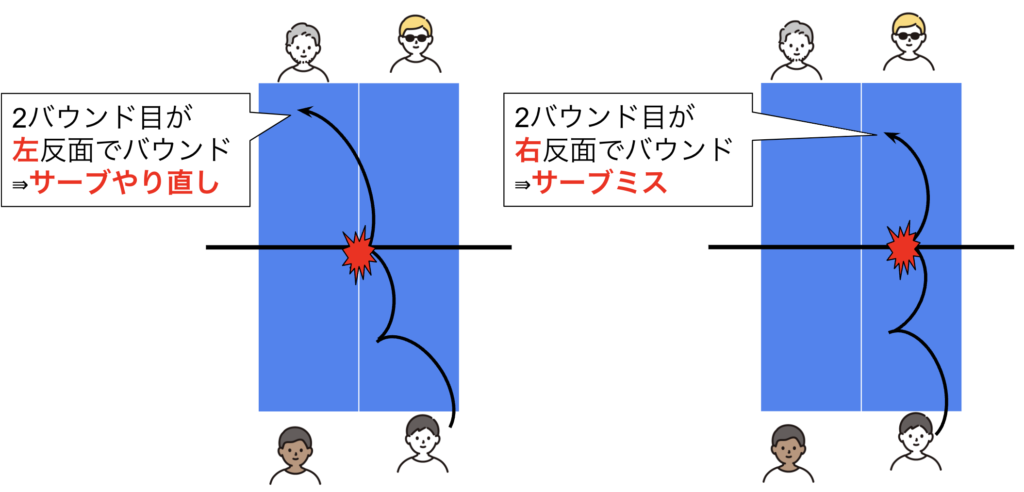

なお、サーブがネットに触れた後に2バウンド目が

・相手コート左反面でバウンドした場合、サーブのやり直し

・相手コート右反面でバウンドした場合、サーブミス

となります。

ダブルスではサーブのコースが決まっているので、レシーブ側が有利と一般的に言われていますね

卓球のダブルスに関する基本ルール②:ラリーのルール

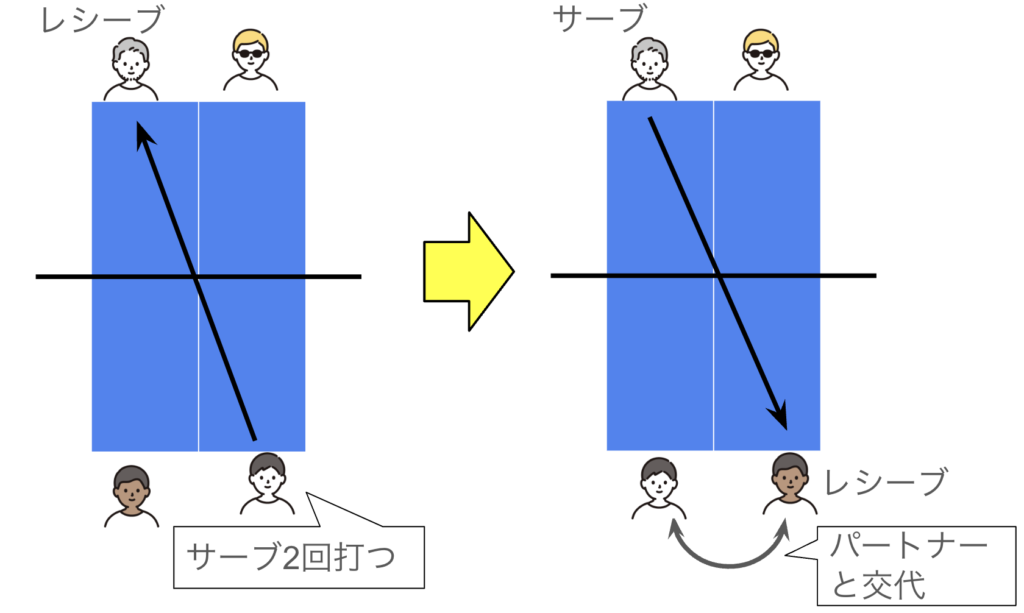

サーブを打つ順番はシングルスと同様に2本交代で、同じ選手が2回連続で打ちます。

サーブを2回打った後は、パートナーと交代しパートナーがレシーブをします。(下図参照)

サーブのコースは指定されていますが、レシーブに関しては相手コートのどこに返球しても問題有りません。

その後のラリーはペアの2人が交互に打つ必要があり、同じ選手が2回連続で打つとミスとなります。

言葉で説明すると少し複雑ですが、実際にやってみるとすぐに理解できるかと思います!

また、セット内では常に同じ相手のボールを受けることになりますが、セットが変わるとローテーションが変わり打つ順番が入れ替わります。(下図参照)

より詳しくダブルスのルールを知りたい方は、こちらの記事で詳しく解説しています。参考にしてください。

卓球団体戦のルール

複数人で対戦する形式を団体戦と呼びます。

団体戦といってもサッカーや野球のように複数人で同時に競技を行うわけではなく、試合そのものは個人戦でトータルでの勝利数を競います。

団体戦形式は複数ありますが、ここでは代表的な団体戦形式を2つ紹介します。

- 4単1複:4シングルス、1ダブルス

- ABC=XYZ方式

4単1複:4シングルス、1ダブルス

最もメジャーな形式が「4シングルス+1ダブルス」です。

| 試合順 | 種目 |

|---|---|

| 1番 | シングルス |

| 2番 | シングルス |

| 3番 | ダブルス |

| 4番 | シングルス |

| 5番 | シングルス |

さらに「4シングルス+1ダブルス」は、以下の2パターンにわかれます。

- シングルス出場選手が重複してダブルスに出場不可なパターン

- シングルス出場選手が重複してダブルスに出場可能なパターン

シングルスに出場した選手が重複してダブルスに出場不可なパターンでは、6人で団体戦を組みます。

シングルスに出場した選手が重複してダブルスに出場可能なパターンでは、4人〜6人で団体戦を組みます。このパターンでは、1、2番のシングルスに出場した選手同士でダブルスを組むことはできません。

色々な大会に出てきましたが、このミスは本当によく起こります。注意しましょう!

ABC=XYZ方式

ABC=XYZ方式とは、各チーム3名の選手が出場し、最大5試合で勝敗を決める団体戦方式です。

試合前にジャンケンやコイントスで、「ABC」側か「XYZ」側になるか決定します。各チームは選手を「A、B、C」、「X・Y・Z」に割り当て対戦します。

ダブルスを含むかどうかで、下記2パターンが存在します。

- 5試合すべてシングルス

- 4試合シングルス、1試合ダブルス

5試合すべてシングルスのABC=XYZ方式

5試合すべてシングルスのABC=XYZ方式方式は、以下のようにオーダーが決まっています。

| 試合順 | 種目 | チーム1 | チーム2 |

|---|---|---|---|

| 1番 | シングルス | A | X |

| 2番 | シングルス | B | Y |

| 4番 | シングルス | C | Z |

| 3番 | シングルス | A | Y |

| 5番 | シングルス | B | X |

「A、B」、「X、Y」の2人が2回試合に出場できるため、1番手2番手をこのポジションに配置する場合が多いです。

この方式では、実力のある選手がより多く試合に出場するため、チームの総合力がより正確に反映されるのが特徴です。

4人以上で構成する団体戦では、実力差があるチームに勝てる可能性があります。「4番手の選手を相手の1番手と当たる」のようなオーダーを組むケースですね。

ところがABC=XYZ方式では、1番手同士、2番手同士で対戦するため、実力差が勝敗に直結しやすいです。

国際大会では世界卓球の団体戦でこの方式が採用されています。一般のオープン大会でも稀に見られるため、経験する機会もあるかと思います。

シングルスの実力差が勝敗に直結しやすい団体戦形式です

4試合シングルス、1試合ダブルスのABC=XYZ方式

4試合シングルス、1試合ダブルスのABC=XYZ方式は、以下のようにオーダーが決まっています。

| 試合順 | 種目 | チーム1 | チーム2 |

|---|---|---|---|

| 1番 | ダブルス | B・C | Y・Z |

| 2番 | シングルス | A | X |

| 3番 | シングルス | C | Z |

| 4番 | シングルス | A | Y |

| 5番 | シングルス | B | X |

シングルスのみ2回出場する選手が1人 (A、X)、シングルスとダブルスを1回ずつ出場する選手が2人 (BC、YZ) となるため、ダブルスのペアリングとエースの配置が試合の流れを大きく左右するのが特徴です。

この方式では、一般的に「ABC」側が有利と言われています。エース級の選手を4試合目に配置できるからですね。

「結局のところ、4試合目・5試合目で1番手とそうでない選手が対戦することになり、トータルではどちらの方式でも変わらないのでは?」と考える方もいるかもしれません。

しかし5試合目まで試合がもつれた場合、1番手の選手であっても緊張によって普段通りの力を発揮できない可能性があります。

「自分次第で結果が決まる」というプレッシャーは緊張につながります

そのため4試合目にエースを出せるABC側のほうが有利になると考えられています。

その他の団体戦形式に関して詳しく知りたい方は、団体戦のルール、試合形式について解説した記事を参考にしてください。

卓球プレー中の細かいルール

ネットイン

ネットに触れて相手コートに入った場合のことを、ネットインと呼びます。

サーブとサーブ以外で扱いが以下のように異なります。

- シングルスのサーブがネットインした場合

サーブをやり直します。 - ダブルスのサーブがネットインした場合

2バウンド目が相手コート左反面でバウンドした場合、サーブのやり直し

2バウンド目が相手コート右反面でバウンドした場合、サーブミス

- サーブ以外でネットインした場合:

シングルス、ダブルス共にプレーを続行します。

サーブ以外でネットインした場合、プレーが終わったときに謝罪の意味で手を上げるのが通例となっています。

ネットに当たるとボールの軌道が変わり、返球が難しくなるからです。

卓球ではこのようなマナー・暗黙のルールというものがいくつか存在しています。詳しくはこちらの記事で紹介しているので、興味のある方は読んでみてください。

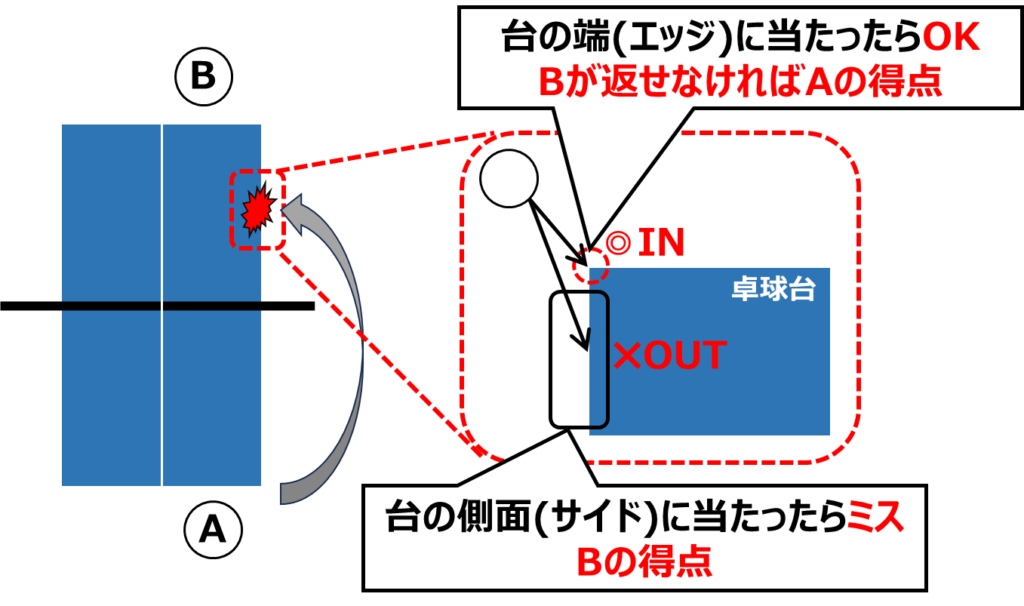

エッジ・サイド

台の端ギリギリに当たった場合「エッジ」または「サイド」どちらかになります。

エッジとサイドの具体的な違いは、以下のとおりです。

- エッジ

卓球台の端(エッジ)に当たるケース。卓球台に入った扱いになるため、そのまま試合を続行。 - サイド

卓球台の側面(サイド)に当たるケース。卓球台に入っていない扱いになるため、相手の得点となる。

イメージしやすいように以下の図で詳しく説明します。

エッジとサイドの違いが非常に分かりにくいので、大会では頻繁にトラブルになります。

これは一般の人たちが参加する大会だけでなく、公式の審判がいるプロの大会ですら頻繁に起こります。理由は以下のとおりです。

- ボールのスピードがはやいため、エッジかサイドか分からない

- 卓球台の端なので見えにくい

最近のプロの試合ではビデオ判定が導入されました。しかしビデオでの判断をもってしても、判断が難しい場面があるようです。

エッジの場合、手を上げて謝るのが通例となっています。

促進ルール

試合時間が極端に長くならないように、促進ルールが存在します。

促進ルールが適用される条件は、「セット開始10分後に両者の合計得点数が18点未満の場合」です。

各セット開始から10分経過時点で「9-9もしくは10-8」になっていなければ促進ルールが適用されます。

具体的な促進ルールの内容は以下の3つです。

- サーブ側は13本以内に得点しなければレシーブ側の得点

- サーブは1本交代

- 促進ルール適用後、その試合中は全てのセットに促進ルールが適用される

守備型の選手はラリーが続きやすく、促進ルールが適用される場合があります。覚えておいて損はないでしょう。

一方で攻撃型選手は早めにラリーが終わります。促進ルールが適用されるケースはほとんどありません。

20年卓球を続けていますが、促進ルールの経験はありません

その他にも細かいルール・反則がいくつかありますので、知っておきたい方は「卓球の反則・細かいルール41個を徹底解説!【最低限知っておきたい】」という記事を参考にしてください。

タイムアウト

試合中に1回だけ取得できる1分間の休憩時間です。

ラリー中以外の好きなタイミングで取得できます。タイムアウトの際は両手で「T」を表現することで審判に伝えます。

一般的なタイムアウトの利用タイミングは以下の3つです。

- 劣勢で流れを変えたいとき

- 次の1点を確実に取りたいとき

- 大差から追いつかれそうになったとき

タイムアウトを取ると、相手にも作戦を立て直す時間を与えてしまいます。使い方を誤ると、試合の流れが相手に傾いてしまう可能性があるため注意が必要です。

タイムアウトは選手だけでなく、ベンチからも申請が可能です。試合中は冷静な判断が難しくなるケースもあるため、あらかじめベンチに任せるのも有効です。

また「どういった場面でタイムアウトを取るべきか」を事前に決めておけば、迷わず効果的に活用できるでしょう。

オープン大会や地方予選会では時間短縮を目的に、タイムアウト制度が採用されていない大会も多いです。

もしタイムアウトが認められている大会に参加する場合、チャンスを無駄にしないためにも、どのタイミングで活用するかをしっかり考えておきましょう。

卓球の試合の流れ

卓球の試合の流れは以下の4ステップで進みます。

- ジャンケン(国際試合ではコイントス)

- ラケット交換

- 試合直前練習

- 試合開始

①ジャンケン(国際試合ではコイントス)

試合開始前にジャンケン(国際試合ではコイントス)を行います。ジャンケンに勝った選手は、以下のどちらかを選べます。

- 最初にサーブをするか、レシーブをするか

- 最初にどちら側のコートでプレーするか

ジャンケンに負けた選手は、勝った選手が選ばなかった方の権利を得ます。

例えば、ジャンケンに勝った選手が「サーブ」を選んだら、ジャンケンに負けた選手は「コート」を選択可能です。

②ラケット交換

お互いのラケットを交換し、どんな用具を使っているか確認します。このとき、大まかに相手選手のプレースタイルが分かります。

③試合直前練習

試合で使う卓球台で対戦相手と最大2分間の練習を行います。

ガッツリ練習するというより、卓球台の弾み具合やボールの飛び具合を確認するといった意味合いが強いです。

④試合開始

ここまで説明した①〜③が全て終わると試合が開始します。

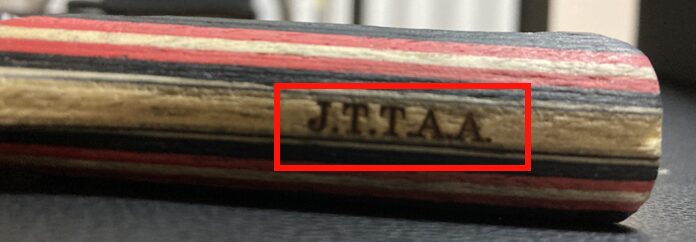

卓球の服装ルール

日本卓球協会主催の大会に出る場合、JTTAワッペン付きで、ボールの色と明らかに異なる色の半袖シャツ、短パン、スカートを着用しなければなりません。

具体的にJTTAワッペンとは以下を指します。

JTTAに認可された時期によってワッペンの色が違います。赤ワッペンであれば、2025年3月時点での最新基準をクリアしているため問題ありません。

赤以外のワッペンが付いている場合、最新の基準をクリアしたユニフォームではありません。規模が大きい大会であれば、審判長への確認が必要となります。

団体戦やダブルスでは、同じユニフォームを揃えなければなりません。大会出場時は、事前にユニフォームを用意しておきましょう。

練習の時の服装や、冬場の服装については「卓球の服装に決まりはある?詳しく解説します【大会での服装もバッチリ】」という記事でさらに詳しく説明しています。参考にしてください。

卓球ラケット・ラバーのルール

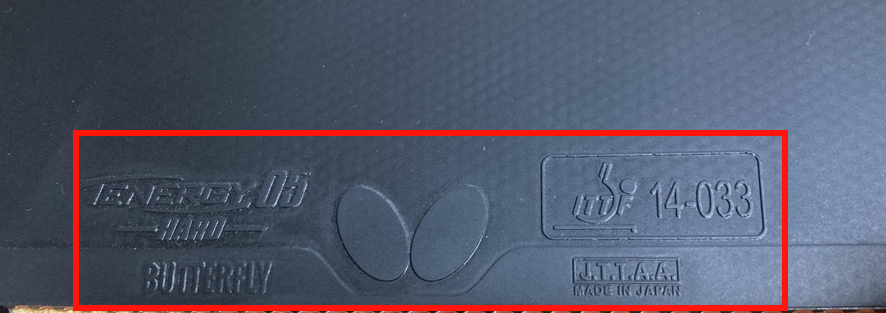

ラケット・ラバーに関しても、日本卓球協会が公認したものでなければなりません。

(※大会審判長の許可が下りれば公認でなくても使える場合もあります)

以下の画像のように「JTTAもしくはITTFのマーク」と「メーカーの商標・ロゴ」が共に刻印されていれば問題ありません。

日本で販売されているメーカーの商品であれば、基本的に公認されている用具なので全く問題なく使用できます。

卓球台のルール

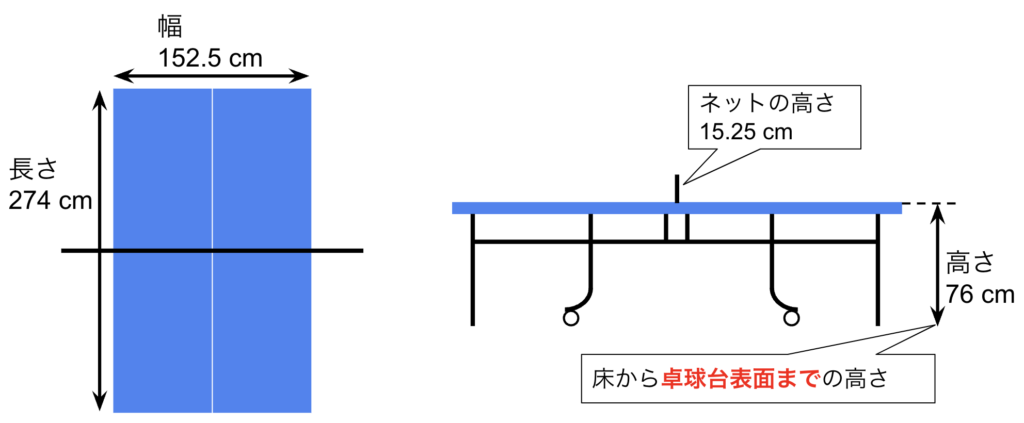

卓球台の国際規格は以下のように定められてます。

| 卓球台のルール | |

|---|---|

| 卓球台の長さ | 274cm |

| 卓球台の幅 | 152.5cm |

| 床から卓球台表面までの高さ | 76cm |

| ネットの高さ | 15.25cm |

卓球は「硬式」、「ラージボール」でルールが異なる

卓球には「硬式」、「ラージボール」の2種目が存在し、この2つはそもそもルールが異なります。

ラージボールとは、その名の通り大きいボールを使った種目でラリーが続きやすいという特徴があり、最近人気が高まってきています。

今回の記事は、硬式でのルールについて紹介しました。ラージボールのルールについて知りたい方は「卓球のラージボールとは?詳しいルールや硬式との違い3つを徹底解説!」という記事を読んでみてください。

まとめ:卓球の基本ルールは簡単、やりながら覚えていきましょう

色々と説明してきましたが、基本的に「相手のコートにボールを入れれば良い」というシンプルなルールです。

その他に細かいルールもありますが、実際にプレーしながらの方が覚えやすいです。

この記事を一通り読んで理解したら、実際に卓球をやってみましょう!

「とは言っても、そもそもどうやって卓球を始めたらよいかわからない…」

という方は、こちらの記事に詳しく記載しているので、まずは読んでみてください。

参考になればうれしいです。

ありがとうございました。